En un mundo entrelazado por señales invisibles y rutas que se despliegan en el aire, cada tanto, una hebra imperceptible nos conecta con otras unidades de vida. No hay fronteras ni distancias cuando el deseo de ayudar al otro traspasa las barreras físicas y nos une a través de la sutil urdimbre de la tecnología.

Hace unos días, recibí una llamada a través de Be My Eyes, una aplicación que teje puentes entre quienes ven y aquellos cuyas pupilas no encuentran la luz, pero sí la vida. Al otro lado del hilo, un hombre de ochenta y dos años, solo, en una montaña recóndita de Asturias. Me habló con la serenidad de quien ha aprendido a convivir con el silencio. Quería escuchar un disco de vinilo, uno entre muchos de su colección, y necesitaba mi ayuda para identificarlo. Así, se desplegó ante mí una secuencia de carátulas empolvadas, que como páginas de un libro olvidado, guardaban memorias atrapadas en sus surcos. Él me los mostraba ante la cámara, los cogía con sumo cuidado, como si en sus dedos habitara algún ritmo, intentando descifrar cuál de ellos contenía el eco que buscaba. Finalmente, apareció: George Benson-Breezin´. Y en ese momento, el vinilo dejó de ser un objeto.

Sentí la belleza de esa conexión muda, sorda, ciega; un instante de humanidad compartida que se revelaba en la simpleza de la búsqueda de una melodía. No vi su rostro, ni él el mío, pero por un breve momento, nuestras vidas convergieron, trenzadas por la magia de la música y el afán de hacerle un favor a un desconocido.

Me resulta curioso, cómo en medio de la inmensidad mundana, un pequeño gesto, tan íntimo y cotidiano como elegir un microsurco, despierta en mi una suerte de amor, un vinculo que trasciende la materialidad y me hace recordar que seguimos siendo humanos.

Aunque vivimos inmersos en una red de pantallas, a veces basta una minúscula rendija por la que se cuela un rayo de calidez, una llamada desde una montaña, una canción que, sin saberlo, yo misma había estado buscando.

Otro día, un hombre de origen cubano solicitó mi ayuda a través de la misma aplicación. Su voz llevaba la urgencia contenida de quien teme un error fatal. Frente a él, dos pequeños tarros de medicación: uno, para el hígado que debía tomarse en ayunas, y otro, para el corazón, reservado para la noche.

Desde mi rincón del mundo, una pequeña buhardilla en Calle Sindicat, confirmé el tarro correcto. Me preguntó: Señora Sara ¿usted sabe contar hasta 40?, cuarenta eran las gotas que necesitaba verter para la correcta aplicación del medicamento.Fui narrando gota a gota hasta llegar al número indicado, como quien ofrece un susurro de alivio en la confusión de un día que apenas comienza. Fue en ese instante, con la responsabilidad de ofrecer una respuesta certera en algo tan vital, cuando comprendí la profundidad de la expresión “tenerse confianza ciega”. Un salto de fe, un acto íntimo de entrega, en el que nos arrojamos a los brazos de un desconocido, creyendo en su capacidad de sostenernos. Y en esos instantes fugaces, cargados de gratitud y vulnerabilidad, las distancias se fagocitan, y lo que queda de ese proceso es la pura esencia humana, cruda, desnuda y confiada.De él, solo sé que cursó la primaria y que su hipocampo tan solo le permitía recordar contar hasta diez.

Este tipo de eventos hacen que me cuestione más sobre el que está al otro lado ¿Cómo será su vida?¿En qué coordenada exacta se encontrará mientras dialogamos? ¿Cómo es el clima en la ciudad que habita? ¿Qué lugares transita en sus días libres?

Esa misma curiosidad me ha acompañado siempre, tal vez por mi vida como azafata de vuelo, tal vez porque es el único refugio en ese tránsito perpetuo y continuo de la profesión.

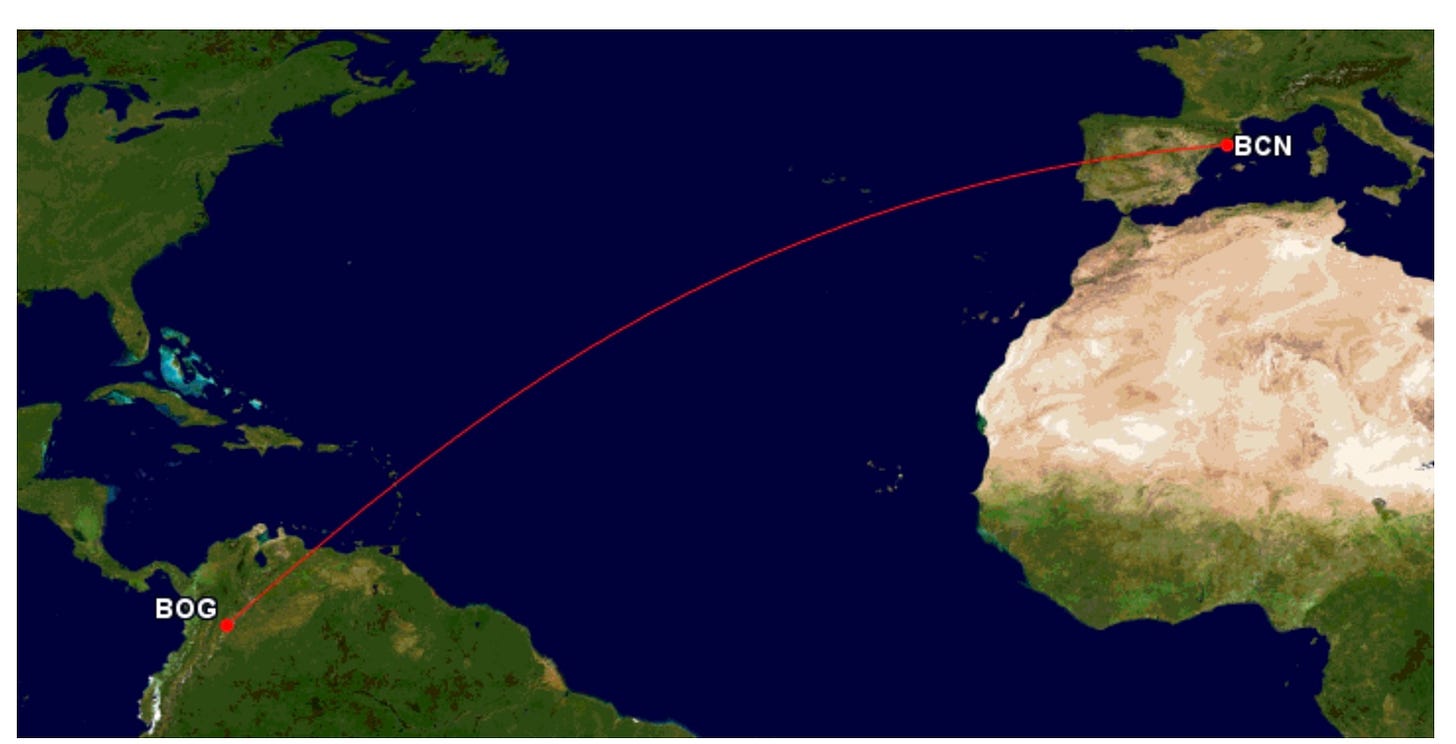

Recuerdo especialmente un viaje que planeé por Latinoamérica con destino a Bogotá. Había pasado semanas intercambiando emails con Carlos, un hombre que trabajaba en la recepción del BOG Hotel. En cada mensaje, mi curiosidad se expandía como un abanico infinito de cuestiones íntimas sobre su vida.

Ocho de agosto, llegó el día: 10 horas 46 minutos de vuelo a 47.000 pies de altura. Son las 13:48 en Bogotá, tenemos una temperatura de 32º con una sensación térmica de 34º, cielo despejado, sol sin rastro de nubes.

Crucé la puerta, Carlos estaba allí pero yo no sabía que era Carlos. Al decirle mi nombre y apellidos, sentí que me había reconocido. Se levantó de su silla y nos fundimos en un abrazo como si fuéramos familiares que se reencuentran al otro lado del océano habiendo transcurrido más de una década sin verse. Aquel desconocido de un metro ochenta y siete centímetros tenía rostro, olor, altura, fono. Existía más allá de mi pantalla. Carlos ya no era un mensaje sin leer en mi bandeja de entrada, ni la confirmación de tres habitaciones en la cuarta planta, tampoco ese montón de letras escritas que viajaban en cuestión de segundos de una parte del mundo hasta llegar a mí. Carlos era de carne y hueso.

Es en la alquimia de los desconocidos donde se construyen los destellos de lo inesperado. Cada persona que se cruza en nuestro camino lleva consigo un mapa inexplorado. Son ellos quienes, de alguna manera, nos revelan algo nuevo de nosotros mismos, como si fueran un recordatorio de que constantemente estamos en proceso de descubrir y ser descubiertos.

Qué historias más hermosas ¡Y qué bien que te lances a escribir!